Dagli inventari dei beni redatti alla morte di Leonardo (1612) e Girolama (1622) risulta che nella loro abitazione non avevano un torchio da stampa, ma solo un tavolo da lavoro per intagliare le matrici in legno. A quanto pare non possedevano uno studio o un laboratorio separati dalla casa davanti alla Fontana di Trevi. In tutta la loro vita professionale, lavorarono per fornire immagini a clienti come il tipografo Fachetti e l’editore oratoriano Jacopo Tornieri. Che le due cognate lavorassero insieme negli anni in cui erano entrambe impegnate a crescere la numerosa prole era in linea con la concezione di bottega che si aveva in famiglia. Girolama era esperta nell’intagliare immagini complesse per illustrazioni botaniche e ornamenti calligrafici dalle linee sinuose e sottili capaci di sopravvivere al torchio, mentre Isabella sapeva inventare e disegnare merletti che incorporavano e scomponevano visivamente elementi floreali e viticci24. Leonardo era bravo nel creare modellari a stampa e nel seguire le pubblicazioni districandosi tra contratti, associazioni legali, questioni finanziarie e autorizzazioni ufficiali. Quanto a Rosato, l’esperienza come pittore decorativo gli dava modo di comprendere che i motivi proposti per la produzione di merletti potevano servire anche a pittori murali, ricamatori, ritrattisti e persino giardinieri. I toni vivaci e cortesi usati da Isabella nella dedica a una mecenate reale o aspirante tale probabilmente andavano oltre i comportamenti di zoccolai e artigiani simili, aprendo una finestra sul grado di istruzione e la classe sociale delle giovani educate in convento e sul mecenatismo praticato da devote nobildonne negli istituti religiosi femminili25. Il matrimonio di Rosato con Isabella raddoppiò dunque il numero di donne di talento in famiglia, apportando nuove competenze e savoir faire e ampliando le possibilità di produzione nel settore dei modellari.

Tutti i modellari di Isabella avevano copertine disadorne, ad eccezione dell’ultimo, Teatro delle nobili et virtuose donne (1616), che presentava un elaborato frontespizio ornamentale realizzato dall’accademico e incisore Francesco Villamena. È questa l’opera di Isabella che Baglione cita nella sua biografia. Così come il legame con Antonio Tempesta dava lustro a Leonardo e quello con Giuseppe Cesari a Bernardino, Isabella è associata all’abile intagliatore Giovan Giorgio Nuvolstella e all’accademico Francesco Villamena. La storia in qualche modo scarna dei successi artistici dei Parasole viene così rafforzata dalla ghirlanda di papi benemeriti, medici illustri, insigni studiosi e membri di spicco dell’Accademia di San Luca che le fanno da cornice.

Abbiamo inserito la descrizione della carriera di Girolama e della sua fama – per come appare – tra due fonti primarie, nessuna delle quali in realtà la cita. Gli esempi di opere firmate da lei sono estremamente rari. Tre libri includono illustrazioni xilografiche con il suo monogramma:

-

Dialoghi…intorno alle medaglie inscrittioni et altre antichità, 1592.26 Il libro è interamente illustrato con immagini di medaglie non firmate, come quelle delle iscrizioni che sono l’oggetto del libro. Solo quattro immagini recano i monogrammi di Girolama (sotto un’immagine dell’arco di Tito), Leonardo e Paul Maupin. Le xilografie monogrammate a tutta pagina rappresentano archi romani con iscrizioni in un contesto urbano. A differenza delle immagini di medaglie, mostrano l’uso della prospettiva, ombreggiature ed effetti atmosferici, ornamenti architettonici e figure. Per queste immagini non è riportato il nome di un inventore, anche se alcune sono chiaramente copie di celebri stampe di Nicolas Béatrizet e altri.

-

De SS. martyrvm crvciatibvs, 1594. Si tratta di una versione latina in formato ridotto, con xilografie disegnate da Giovanni Guerra, di un volume italiano illustrato con acqueforti di Antonio Tempesta raffiguranti torture e martiri di santi cattolici27.

-

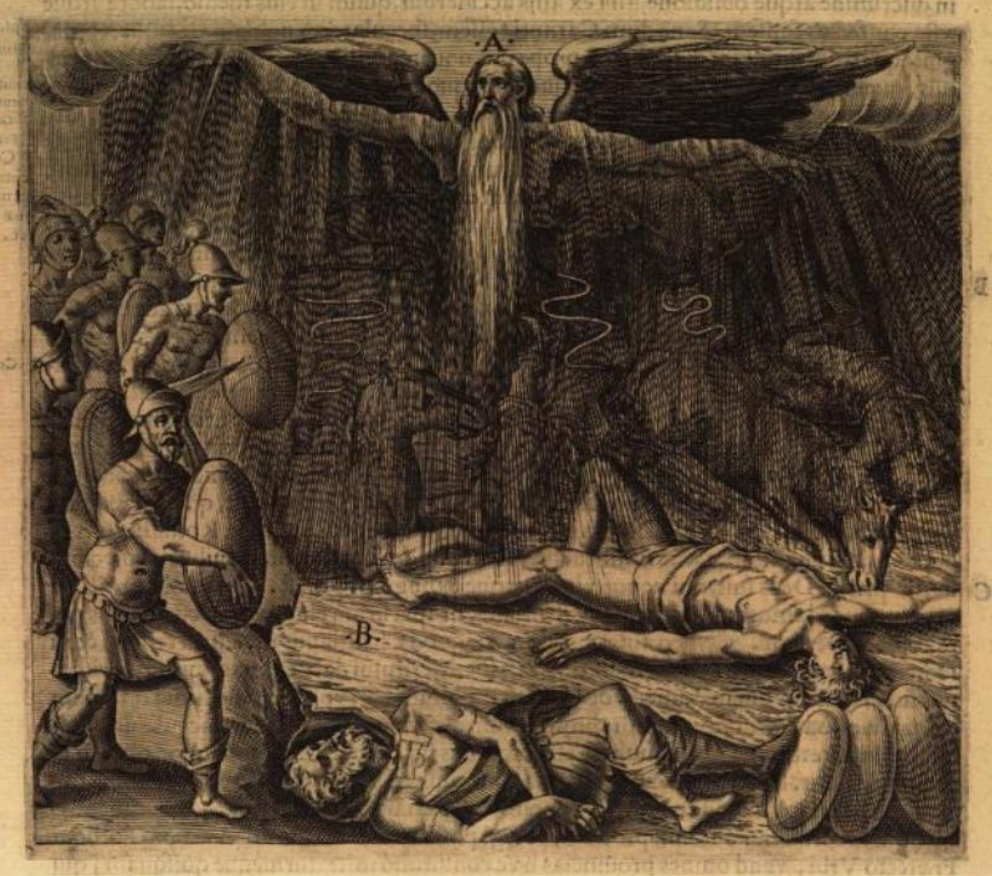

Annales Ecclestiastici, 1594. Come nel dialogo di Antonio Agustín, gran parte delle immagini illustrate in questi volumi raffigurano medaglie, nessuna delle quali è firmata. Dai registri dell’editore risulta tuttavia che in questo periodo Leonardo fu pagato uno scudo per ogni immagine di medaglia e in più ricevette otto scudi per un’incisione su legno di Giove Pluvio, ispirata a una famosa scena della colonna di Marco Aurelio, recante il monogramma di Girolama28. Questo dimostra, al di là delle ipotesi, che i contratti per i lavori dell’artista erano stipulati a nome di Leonardo29. L’immagine, sufficientemente piccola da essere incisa su legno di bosso – attività in cui la famiglia era specializzata – si distingue nettamente da una versione precedente dello stesso volume stampata nel 1590 e ritenuta insoddisfacente (figg. 2.4-2.6). Sfruttando al meglio la sua abilità nell’incidere suggestive forme bianche serpeggianti su sfondi scuri, Girolama enfatizza i tuoni e i lampi che accompagnano il dio, la cui miracolosa apparizione porta pioggia vivificante. Lavora abilmente sugli effetti del chiaroscuro nell’immagine conferendo profondità all’ombra dietro alle spalle del dio, dalla quale soldati e cavalli precipitano verso la morte. In primo piano, una figura patetica vista di scorcio – forse ispirata ad antichi rilievi di niobidi o amazzonomachie, forse a incisioni di scene di battaglia come quelle di Marco Dente – giace accasciata in un vortice d’acqua, la testa appoggiata al braccio piegato (fig. 2.7)30.

In ultimo, due grandi e ambiziose xilografie narrative a foglio singolo senza data costituiscono forse il tassello più importante per comprendere il possibile significato della pratica di Girolama in relazione al ritratto dell’Accademia. Queste incisioni popolate di figure, una di soggetto biblico e una di tema mitologico, sono entrambe realizzate a partire da disegni di Antonio Tempesta e recano la firma completa di Girolama anziché un semplice monogramma:

-

The Last Judgment, at lower left: HIER[onim].A P[arasol].E INC[idit]. /A[ntonio]TE[mpesta] (fig. 2.8).31

-

Battaglia tra Lapiti e Centauri, in basso al centro: HIERONIMA PARASOLIA INCID.; in basso a sinistra: ANTO. TEMPEST. Inven. (fig. 2.9)32.

Entrambe le incisioni sono ben più grandi delle piccole matrici in legno di bosso che Girolama era solita intagliare e che si adattavano alle cornici tipografiche tra i caratteri di testo. Le loro dimensioni sono leggermente inferiori a quelle di un foglio imperiale e, benché i rari esemplari di entrambe giunti fino a noi siano ritagliati vicino all’immagine, è possibile notare che in origine erano circondati da un bordo nero33. Il formato della Battaglia tra Lapiti e Centauri può aver influito in parte sulla forza espressiva dell’esecuzione, di cui è difficile cogliere appieno l’effetto per via della distribuzione irregolare dell’inchiostro su una superficie così ampia. La drammatica scena di battaglia rappresenta soldati a cavallo e centauri che brandiscono spade; in basso al centro, al di sopra di un cartiglio che proclama la versione latina del nome di Girolama, un centauro sconfitto giace accasciato al suolo, la testa affondata nel braccio piegato. La mischia di uomini e cavalli è un tratto distintivo di Tempesta, di cui Girolama iscrive orgogliosamente il nome come inventore dell’immagine sulla fibbia di uno scudo in primo piano a destra.

C’è ancora molto da sapere su questa xilografia, notevole tanto per la sua evidente ambizione come grande scena di battaglia popolata da molteplici figure, quanto per essere stata intagliata da una donna che l’ha firmata in posizione ben visibile, in una gioiosa affermazione visiva del suo ruolo di incisora. Sebbene l’immagine non sia datata, la firma completa suggerisce che Girolama l’abbia realizzata da sola, dopo la morte del marito. Lo stato vedovile le dava la possibilità di muoversi liberamente a Roma, protetta dalla comunità di artisti e scrittori che in passato avevano fornito a lei e al marito immagini da incidere ed erano stati padrini e datori di lavoro dei loro figli. Forse Girolama aveva preso atto dell’alto pregio del suo lavoro sull’immagine di Giove Pluvio e si sentiva abbastanza sicura da provare l’incisione in un contesto diverso – quello dell’artista –, il che avrebbe offerto nuove opportunità agli intagliatori, che come si andava affermando, venivano considerati professionisti del disegno. Il necrologio nei registri parrocchiali la indica curiosamente come “scultrice e pittrice”34. Ma quale contributo ha dato la sua presenza, nella forma di un ritratto, alla storia intenzionale dell’Accademia di San Luca e alla sua narrazione dello sviluppo delle arti a Roma? Quale tipo di modello da seguire ha offerto agli artisti questa effige?