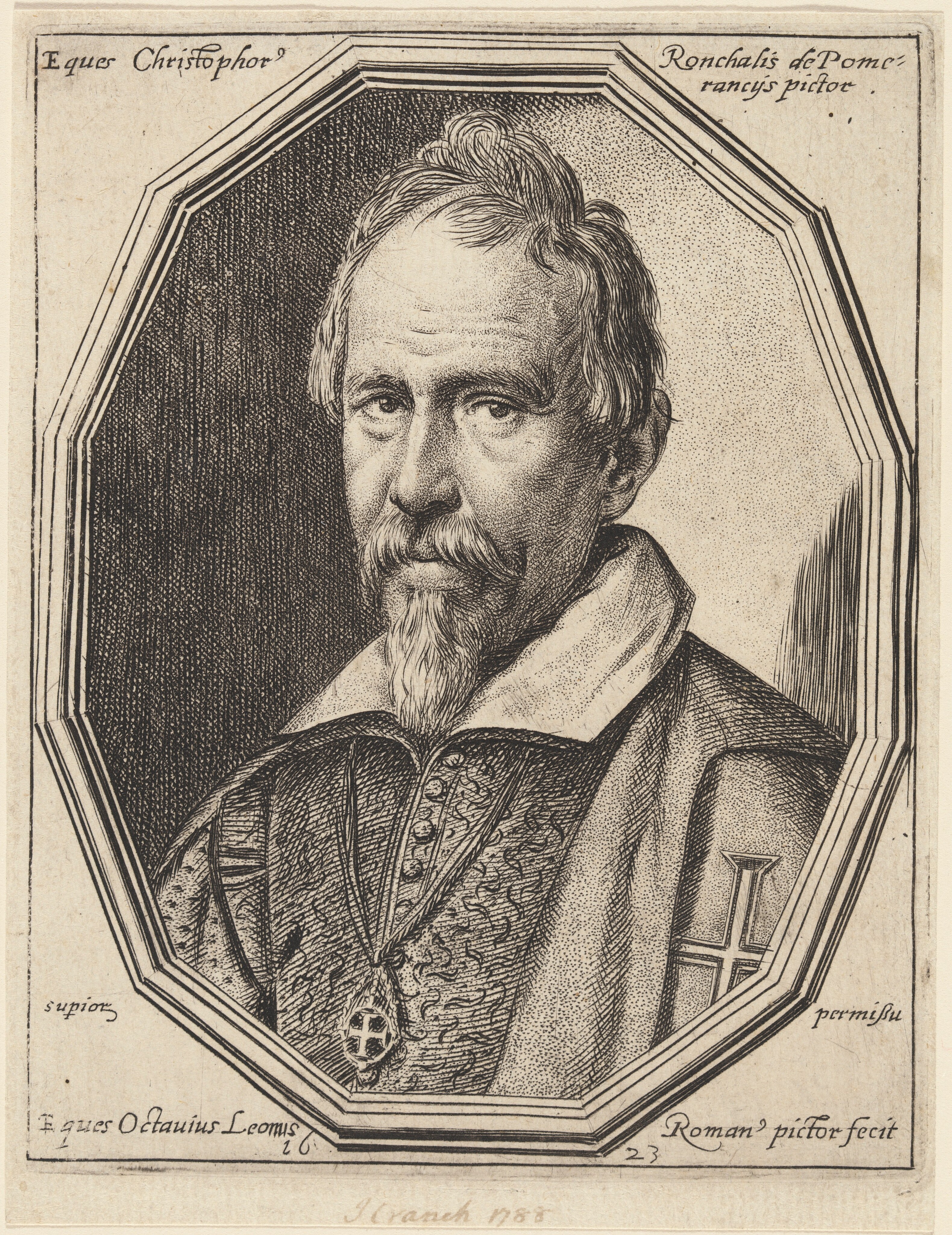

Se a orientare le scelte in una collezione istituzionale sviluppata nell’arco di molti anni non è quasi mai una figura unica, stabilire chi dovesse apparire nella galleria dell’Accademia deve aver certamente generato un dibattito molto acceso durante le “adunanze” (riunioni) degli accademici. Gli autori della maggior parte di questi dipinti rimangono sconosciuti. Secondo Baglione, Antiveduto Gramatica eseguì il proprio ritratto, Orazio Borgiani eseguì quello di Tommaso Laureti e Ottavio Leoni quello di Tommaso Salini32. Un volume rilegato di disegni di Leoni conservato a Firenze contiene sei ritratti molto somiglianti a quelli elencati nell’inventario del 1633: essi rappresentano Annibale e Agostino Carracci, Caravaggio, Antonio Tempesta, Cristoforo Roncalli e Ludovico Leoni33. Da queste opere grafiche, Leoni incise dei ritratti datati tra il 1621 e il 1625, come ad esempio la stampa dal ritratto di Roncalli (fig. 4)34.

Ciò suggerisce che queste immagini disegnate e stampate fossero i modelli utilizzati come base per i ritratti dipinti. Le iscrizioni sul verso delle effigi di Michelangelo, Dürer, Baccio Bandinelli, Adam Elsheimer e Jacopino del Conte indicano che Leoni le donò nel 161635. L’effige di Leoni non era elencata nell’inventario del 1633, ma il suo figliastro, Ippolito Leoni, eseguì un ritratto di Ottavio che donò nello stesso anno, come riporta un’iscrizione sul verso36. Lo stesso Leoni, in qualità di neoeletto principe, aveva richiesto la compilazione dell’inventario del 1627 in cui erano elencati 58 ritratti, forse per avere contezza di chi fosse già incluso e chi potesse essere aggiunto. Sei anni dopo, furono contati undici ritratti in più, il che porta a ipotizzare che Leoni sia stato un elemento propulsore nell’ampliamento della collezione dell’Accademia37.

I principi avevano un peso rilevante nel processo decisionale. Secondo quanto riporta Baglione, Ottavio Leoni disegnò, incise e dipinse un ritratto del padre Ludovico, che poi donò all’Accademia38. Le iscrizioni sul verso dei ritratti di Matthijs Bril e Bernardino Cesari documentano che i rispettivi fratelli, Paul Bril e Giuseppe Cesari, donarono quei dipinti nel 1622. Il ritratto di Luca Cambiaso, come afferma un’iscrizione sul verso, fu donato dall’allievo Bernardo Castello, il quale probabilmente utilizzò come modello un autoritratto che si trova agli Uffizi39. Comprendere come i propositi di alcuni di questi donatori abbiano favorito l’inclusione di figure per loro significative può forse aiutare a spiegare come Girolama Parasole – una donna che lavorava in ambito commerciale come illustratrice editoriale – sia entrata a far parte della collezione. Pur non avendo certamente l’influenza di un principe, Rosato e Bernardino Parasole potrebbero aver inciso sulla decisione di includere un membro della loro famiglia. Rosato, cognato di Girolama, compare come testimone in verbali di riunioni amministrative dell’Accademia, una per la nomina di un procuratore e un’altra per la ricezione di un pagamento. Bernardino, figlio di Girolama, era presente alla “congregazione” del 1624 in cui il principe ordinò un inventario della collezione40. Visti i contatti di Bernardino con Giuseppe Cesari e Cristoforo Roncalli, è verosimile che anche loro si siano espressi in favore dell’inclusione di Girolama. Inoltre, il fatto che molte delle incisioni e illustrazioni editoriali realizzate da lei e Leonardo fossero basate su immagini di Antonio Tempesta fa ipotizzare che anche quest’ultimo abbia potuto intercedere in suo favore41.

L’unica altra figura femminile rappresentata nella collezione di ritratti del 1633 era Sofonisba Anguissola (fig. 5). Il suo ritratto, tuttavia, si basava erroneamente sull’effige di una donna ignota: un’immagine, oggi conservata allo Château de Chantilly, che non ritraeva Anguissola ma che era stata eseguita da lei (fig. 6). La scelta erronea di questa donna riccamente vestita come modello per il ritratto dell’Accademia ci suggerisce come Anguissola fosse percepita dal copista da lei lontano, che si trovava a Roma. L’aspetto elegante della dama raffigurata si confà allo status di pittrice che Anguissola aveva alla corte del re Filippo II, tuttavia la rappresentazione sembra l’equivalente visivo della descrizione che Pietro Paolo de Ribera fa di lei nella biografia del 1609, quando racconta che era stata corteggiata da cavalieri spagnoli e italiani e che al pari di altre dame di corte aveva sfoggiato sfarzosi abiti in tessuti dorati, collane di perle e gemme preziose. Come ha osservato Julia Dabbs, i topoi regolarmente utilizzati dai biografi che scrivevano di artiste donne non erano privi di inaccuratezze e stereotipi.

Spesso, ad esempio, enfatizzavano le loro virtù interiori ed esteriori, come la modestia o la bellezza42. Il ritratto dell’Accademia non assomiglia affatto ai molti autoritratti di Anguissola, nei quali la pittrice appare generalmente vestita in maniera sobria e pettinata con semplicità. Per contro, il volto ormai maturo di Girolama Parasole è raffigurato in modo realistico e non idealizzato: l’espressione della bocca, leggermente piegata da un lato, fa pensare che il ritratto sia stato eseguito da qualcuno che la conosceva personalmente, circostanza del tutto verosimile visto che l’incisora viveva in un quartiere popolato da artisti con cui lei e la sua famiglia avevano senz’altro contatti43.

La presenza di Girolama Parasole nella galleria dell’Accademia colpisce perché il suo ruolo di intagliatrice di matrici per pubblicazioni commerciali non era certamente paragonabile a quello rivestito da una rinomata pittrice di corte, quale era Anguissola. La professione di quest’ultima, in effetti, era più in linea con gli ideali di decoro e rispetto verso l’arte che l’Accademia aveva promosso sin dalla sua fondazione nel 1593. Ad esempio, la vendita di immagini sacre o profane apposte in vetrina o altri luoghi pubblici era scoraggiata44. L’inclusione di questi ritratti di artiste, scomparse a tre anni di distanza l’una dall’altra, suggerisce una modalità di rappresentazione strettamente legata alle loro vicende biografiche, direttamente note ai membri dell’Accademia o percepite da una distanza letteraria o storica. Anguissola era stata valorizzata per il suo prestigio internazionale e Parasole per il suo riconoscimento a livello locale. I loro ritratti all’Accademia simboleggiano anche il riconoscimento delle donne come “accademiche di merito”45, incluse tra i membri ma in numero decisamente inferiore rispetto agli uomini con una partecipazione attiva e incarichi di docenza. Dal 1607 le donne, come i forestieri, potevano fare domanda di ammissione, ma non avevano diritto di voto nella gestione della scuola46. Non è noto se durante la sua vita Girolama sia stata membro dell’Accademia. Il suo nome non risulta in nessun altro documento ma, in ogni caso, le sarebbe stato vietato di partecipare alle riunioni amministrative. Ciò rende la sua presenza nella collezione di ritratti dell’Accademia ancora più straordinaria: il suo ritratto fu esposto come segno della stima di cui godeva nella prima metà del Seicento.