Premessa

L’obbligazione camerale, o in forma Camerae, è un istituto giuridico poco noto, anche agli storici del diritto, ma adottato con altissima frequenza nello Stato Pontificio nel corso dell’età moderna1. Nello Stato della Chiesa, infatti, la formula di obbligazione camerale era apposta in tutti i contratti nei quali vi fosse, da parte di almeno uno dei contraenti, un’obbligazione di tipo pecuniario, ma veniva usata a più ampio spettro, in tutti quei casi nei quali si voleva certezza e celerità dell’adempimento.

“In Statu Ecclesiastico fere semper stipulantur contractus sub obligatione Camerali”, affermava una decisio della Rota nel 16442. Si può aggiungere, per esemplificare la sua importanza, che la magnifica Roma rinascimentale e barocca è stata realizzata stringendo con artisti e maestranze contratti a vario titolo costellati di obbligazioni in forma Camerae.

Nell’ambito artistico emerge infatti con grande chiarezza l’estrema rilevanza dell’obbligo camerale nel regolare i rapporti giuridici, sia tra i privati che tra la committenza pubblica e i privati.

Solo per fare alcuni esempi, basati su contratti che ci sono noti, per la tomba di Giulio II Michelangelo Buonarroti fu ingaggiato con obbligazione camerale3; con la stessa formula si impegnarono Caravaggio, per opere da eseguire in San Luigi dei Francesi4 e in Santa Maria del Popolo5, Nicolas Cordier per la statua in bronzo di Enrico IV di Francia nella basilica di San Giovanni in Laterano6, Rubens per il trittico dell’altare maggiore della Chiesa Nuova7. Per la cupola della Sapienza, che si temeva troppo pesante, Francesco Borromini prestò garanzia impegnandosi con obbligazione camerale8.

Anche i documenti trascritti e digitalizzati nel progetto di ricerca della National Gallery of Art, The History of the Accademia di San Luca, c. 1590–1635: Documents from the Archivio di Stato di Roma, testimoniano quanto frequente fosse il ricorso all’obbligazione camerale nei rapporti giuridici che fondavano l’attività degli artisti romani.

Lo statuto dell’Accademia prevedeva che qualsiasi “imprestanza” agli associati (mutuo o comodato) dovesse essere formalizzata con obbligazione camerale9. Ma erano moltissime le tipologie di obblighi assunti in forma camerale: locazioni, fideiussioni, censi, ecc. In forma Camerae gli artisti si obbligavano anche alla tassa sulle stime, ovvero al pagamento all’Accademia del 2% del valore stimato dell’opera: infatti, quella che gli Statuti chiamavano la Forma della Polliza da farsi & sottoscriversi da quelli che vorranno le stime10, trova nei documenti notariali espressione come obbligazione camerale. Tra le molte11, c’è ad esempio quella di Guido Reni, che nel 1609 promette il 2% di quanto riceverà per i lavori fatti al Palazzo Apostolico, ancora da stimarsi12. Nel 1607, il curato della Chiesa di San Luca, Andrea Glacisco, dopo aver ricevuto l’inventario dei beni mobili reperiti nella sacrestia della chiesa, si obbligava con forma camerale a darne conto a qualsiasi richiesta dell’Accademia13. In forma Camerae i membri della congregazione segreta si obbligarono nel 1621 al rispetto del breve di Gregorio XV che aveva confermato gli Statuti dell’Accademia14. O ancora, i deputati della Congregazione dei Pittori si impegnarono con formula camerale a far celebrare delle messe in suffragio nella Chiesa di San Luca15. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Nelle pagine che seguono si cercherà di illustrare (1) le origini e la storia dell’obbligazione camerale; (2) a chi spettasse la giurisdizione su di essa; (3) in cosa consistesse l’executio parata che essa garantiva e in che modo fosse collegata a una scomunica; (4) quale fosse il ruolo dei notai nella procedura (5) quali fossero le modalità dell’esecuzione. A questo proposito si cercheranno di evidenziare le differenze tra lo stylus antiquus dell’obbligazione in forma Camerae (ante 1570), e lo stylus modernus, adottato in modo esclusivo nei documenti dell’Accademia. Infine, nelle Conclusioni, si darà qualche indicazione su come riconoscere la formula camerale negli atti notarili. Un’appendice (verosimilmente non esaustiva) fornirà un elenco di documenti dell’Accademia—presenti nel database del sito della National Gallery of Art—in cui essa è riprodotta in forma abbreviata.

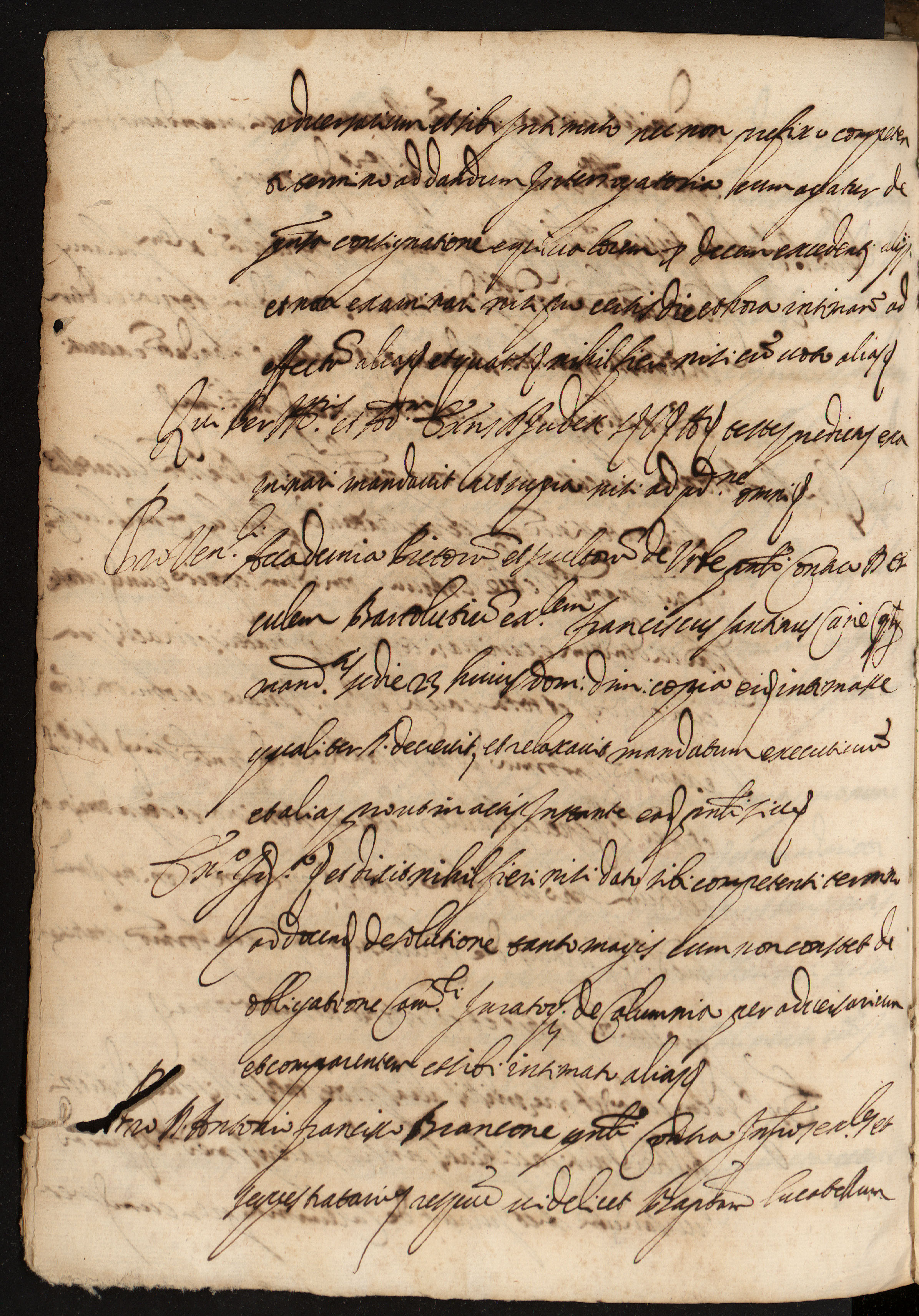

Immagine in alto: Archivio di Stato di Roma, TCS, Vol. 0551, 1637, fol. 387v (detail)